明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

冬休みの間は子どもと過ごす時間が多くあり癒されました。

そこで、子どもの成長を見守る中で口の周りに関わる事項を挙げていきたいと思います。

①口呼吸(お口ポカン)をチェック!

私の子供も含めて多くの子どもがお口ポカンになっています。

口呼吸はまさに百害あって一利なし。

これまでのブログでも書いたように口の中にとって唾液はスーパーヒーローですが、口呼吸をしていると唾液が乾燥して様々な悪害をもたらします。

・汚れが流されにくく虫歯や歯周病になりやすい。

・歯に着色が付きやすい。

・歯の石灰化作用が低下し、歯が弱くなる。

・口臭の原因になる。

・風邪や感染症、喉の腫れ、口腔カンジダ症などにかかりやすくなる。

・食事が飲み込みにくく時間がかかったり、食が細くなる。味覚や嗅覚も落ちる。

・口内炎や口の中の傷ができやすい。

・滑舌が悪くなる。

唾液の影響以外にも

・唇の力が働かず出っ歯になりやすい。

・鼻呼吸をしないと鼻の成長が抑制される(鼻が低いまま)。

・睡眠の質が落ち、いびきや睡眠時無呼吸症候群にも繋がる。

・舌の位置が下がることで、噛み合わせや姿勢に影響する。

・扁桃腺やアデノイドの肥大→アレルギーやアトピーの原因になる。

直接的な因果関係は明らかではないが、

・集中力が低下して勉強や細かい作業ができない。

・落ち着きがない。

・動作が粗暴になる。

とも言われています。

これだけの悪影響があるのだから、親としては繰り返し「お口閉じて」「口開いているよ」と言い続けるしかないと思います。

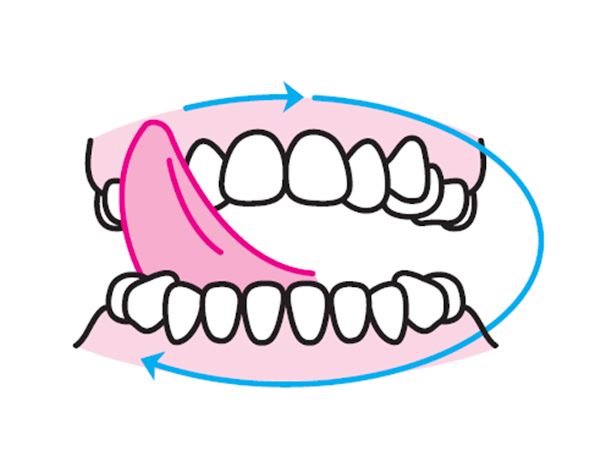

一緒に「あいうべ体操」「ベロ回し」「風船を大きくふくらませる」「フーセンガム」などをしながら口周りの筋トレをすることも効果的です。

耳鼻咽喉科疾患(鼻詰まり、扁桃腺肥大など)の治療が必要な場合もあります。

また、睡眠中に口呼吸になりにくくするために、就寝前の食事やスマホなどを避けて睡眠中に交感神経を優位にしないようにする必要があります。

②歯並びに影響を与える生活習慣をチェック!

(a)お口ポカン→出っ歯

(b)指しゃぶり→出っ歯。口蓋(口の天井部分)の位置が高くなり舌を正しい位置に位置付けられないため舌が前歯を押してすきっ歯に。

(c)頬杖、横向き寝、片噛み→いつも同じ側から力がかかると歯並びも押されて歪む。

(d)舌突出癖→出っ歯。すきっ歯。

(e)下唇を噛む→出っ歯。

(f)柔らかいものばかり食べる→顎が成長せず歯が並べずガタガタになる。

上記のような子どもの習慣を直すのは簡単ではなく、粘り強く伝えることと症状に合わせたトレーニングを行う必要がありますが、矯正治療にかかる費用と時間を節約できる可能性があります。

子どもの矯正を始めるタイミングもよく頂く質問です。

ケースバイケースなので一概には言えませんが、よく「永久歯が生え揃ってからで良い」と言われたと耳にします。

しかし、反対咬合(下の歯が唇側に出ている)、開咬(上下の歯が離れていて噛めない)、明らかな骨格の劣成長などが見られる場合には早めに矯正治療を検討した方が良いと思います。これらの問題は成長するにつれて治療が難しくなることが多いからです。

多少の歯並びのガタガタであれば骨格の成長と共に自然に並んでくることもあります。ただ、その基準や目安は歯科医師による判断になりますので不安な方は歯科医院で相談しましょう。

③歯磨きしないと便秘になる可能性アップ!

歯磨きをサボると虫歯や歯周病になる。これは誰もが知っていることです。

実は、1日2回以上の適切な歯磨き習慣がある場合とない場合とで比べ、歯磨きをしない日がある子どもは慢性的な便秘になる確率が62%増えたという報告があります。

東北大と東北福祉大の研究グループの報告より

口内の悪玉菌が腸に到達すると腸の動きが鈍くなり便秘になる可能性があるからです。

歯磨きが便秘に関わるなんて知らなかった人が多いのではないでしょうか。

それ以外にも口内の悪影響が全身の病気に関係することは複数分かっています。

「身体のために歯を磨く」、そんな視点を持って歯磨きに臨むとモチベーションが変わりそうですね。

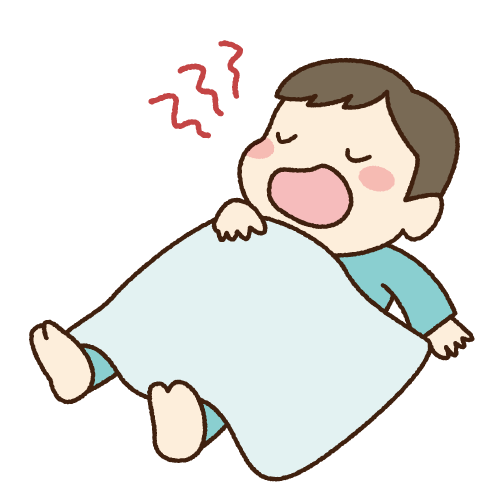

④子どもがいびきをかくのは心配!?

「子供なのにいびきがひどくて心配です」と親御さんから相談されることも多いです。

子どもは扁桃腺が大きく、のどの奥が腫れている場合があります。

アデノイドいうできものが出ることもあります。

そうすると気道が狭くなりいびきが出やすくなります。

子どもの頃はアレルギー性鼻炎も多いです。

のどの腫れや鼻炎の要因の一つに口呼吸があります。

お子さん自身もしくは親御さんが日常生活の中で口を閉じるように意識、注意しましょう。

疲れや肥満など他の要因も重なって影響するため何かを一つ注意しても治るかどうかは試してみないと分かりません。

いびきだけでなく睡眠時無呼吸症が起きる場合もあります。そうなれば、日中の集中力や体力も欠け、子どもの成長の大事な時期に影響を及ぼしてしまうことも考えられます。

健全な身体の成長のためにも日々注意できることを意識していきましょう!

⑤食事の時間をチェック!

子どもの食事の時間が早すぎる、遅すぎるに対して気にかけていますか?

遅すぎる場合はテレビや遊びに気を取られて食事に集中していない可能性がありますが、集中しているのに遅すぎる場合は噛み合わせの問題や噛む力が弱いことが疑われます。

噛み合わせの問題は歯科医師による診察をお勧めします。

噛む力が弱いのは普段からずっと口が開いていることが疑われます。口呼吸は本当に百害ありですね。

反対に、早すぎるのはどうでしょう。早すぎるのは噛む回数が少ないことが疑われます。

食事を始めてからしばらく時間が経たないと満腹中枢が働かないので必要以上に食べすぎたり、血糖値が急激に上がり脂肪を貯めやすくなり肥満になる可能性が高まります。

また、噛む回数が少ないと食べ物が粉砕されずに飲み込んで胃腸に悪影響があります。

たくさん噛むことは唾液がよく分泌されるので口の中にとっては良い環境になります。

一口20〜30回を目安にしてちょうど良い食事時間を目指しましょう!